新入社員の受け入れ準備は万全?入社時に必要な手続きをステップごとに解説

新たに従業員を雇用する際には、さまざまな手続きを適切に行う必要があります。

これらの手続きを怠ると、後に法的なトラブルや労務管理上の問題が発生するかもしれません。

特に社会保険や税務関連の手続きは、会社の義務として迅速かつ正確に対応することが求められます。

本記事では新規雇用時に必要な手続きをステップごとに解説し、スムーズに入社準備が進められるよう、さくら代行が詳しく説明します。

11.ステップ1:入社前の準備

1.1採用通知書(内定通知書)の作成と送付

採用通知書(または内定通知書) は、採用が決定したことを正式に通知するための文書です。

これは法的な義務ではありませんが、内定の条件を明確にするために作成・送付することが望ましいとされています。

記載すべき主な内容

⚫︎会社名・代表者名(会社の正式名称と代表者の氏名)

⚫︎採用決定の通知(○○様を弊社の〇〇職として採用することを決定しました)

⚫︎入社日(〇年〇月〇日付での入社をお願いします)

⚫︎勤務開始時間・勤務地(勤務条件を簡単に記載)

⚫︎雇用形態(正社員・契約社員・パートなどの種別)

⚫︎給与条件の概要(基本給・手当・支給日など)

⚫︎試用期間の有無(試用期間がある場合は、その期間と条件を明記)

⚫︎その他の重要事項(必要に応じて福利厚生や特記事項を記載)

⚫︎回答期限と意思確認の方法(受諾の意思表示をいつまでに、どのような形で行うか明記)

送付方法と対応

採用通知書は書面で郵送するか、電子メールなどで送付します。

ただし、正式な契約書ではないため、雇用契約書と混同しないように注意しましょう。

また、応募者が採用を受諾する際には、書面での承諾(入社承諾書など)をもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

1.2労働条件通知書・雇用契約書の作成

労働基準法第15条により、会社は従業員に対して雇用条件を明示する義務があります。

これを文書(または電子書面)で通知するのが 「労働条件通知書」 です。

労働条件通知書で必ず記載すべき事項(法定記載事項)

⚫︎雇用契約の期間(期間の定めの有無、契約社員の場合は契約期間の明示)

⚫︎就業場所および業務内容(勤務地、職務内容など)

⚫︎始業・終業時間、所定労働時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無

⚫︎賃金の決定方法・支払い方法(給与額、手当の種類、締日・支払日など)

⚫︎退職に関する事項(解雇事由や自己都合退職の手続きなど)

また「雇用契約書」 は、労働条件を会社と従業員双方が合意したことを示す契約書です。

労働条件通知書は会社側が一方的に通知するものですが、雇用契約書は双方の合意が前提となるため、

従業員の署名・押印が必要です。

雇用契約書で記載すべき内容

⚫︎労働条件通知書に記載される事項

⚫︎試用期間の詳細(期間中の待遇、評価基準など)

⚫︎業務命令・配置転換の可能性

⚫︎競業避止義務(退職後の競合企業への転職禁止など)

⚫︎機密保持義務(会社の機密情報を守ること)

⚫︎退職時の手続き

雇用契約書の締結は法的義務ではありませんが、後のトラブルを防ぐために作成することを推奨します。

1.3入社時に必要な書類の案内

新入社員がスムーズに入社手続きを進められるよう、事前に必要書類を案内しておきましょう。

会社側で準備する書類と、従業員に提出を求める書類があるため、

入社前にリストを整理し、従業員へ共有しておくことをおすすめします。

新入社員には、入社時に提出が必要な書類のリストを早めに通知し、期限までに準備できるよう案内します。

また、書類の提出方法(郵送・持参・電子データ提出など)についても明確に伝えると、手続きがスムーズに進みます。

会社側では、雇用契約書や給与関連書類、社内規則などの必要書類を入社前に整え、従業員に適切に交付できるよう準備します。

こうすることで、入社手続きをスムーズに進められるとともに、従業員に対して適切な雇用管理を行うことができます。

2ステップ2:入社手続き

2.1新入社員から提出してもらう書類

新入社員には、入社時に提出してもらう書類があります。

こういった書類は、社会保険や税務手続き、給与支払いなどに必要なものが多いため、回収してしっかり保管しなければなりません。

⚫︎雇用保険被保険者証の写し(過去に雇用保険に加入していた場合のみ提出。新卒や雇用保険未加入者は提出不要)

⚫︎年金手帳の写し(基礎年金番号通知書)

⚫︎源泉徴収票(前職がある場合)

⚫︎給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(税金計算のため)

⚫︎マイナンバー提供書類(社会保険・税務手続きで必要)

⚫︎住民票記載事項証明書(会社の必要に応じて)

⚫︎資格・免許証の写し(特定業務の場合)

⚫︎健康診断書(労働安全衛生法に基づき、健康診断の実施が義務付けられている場合)

2.2会社が準備する書類

⚫︎労働条件通知書(雇用契約書)

⚫︎入社承諾書・誓約書(会社の方針や規則を理解・遵守することの同意書)

⚫︎給与振込先届出書(給与振込のため)

⚫︎各種手当申請書(通勤手当、住宅手当などがある場合)

⚫︎社内規則・就業規則の説明資料

⚫︎社員証・名刺・制服などの支給品(支給品がある場合は、入社初日に渡すよう準備しておく。

必要に応じて、貸与品リストを作成し、従業員にサインをもらっておくと、退職時の返却確認がスムーズになる。)

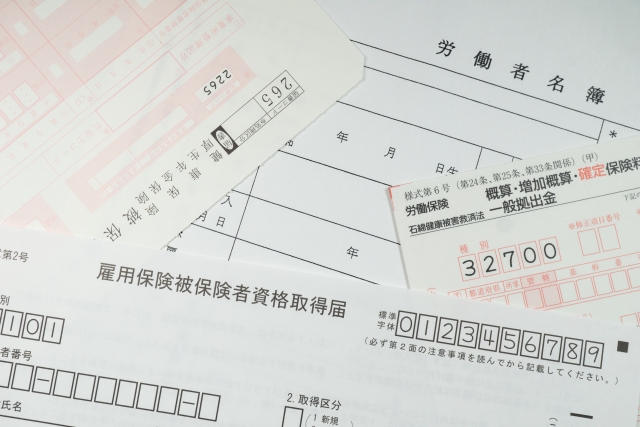

3ステップ3:社会保険・労働保険の手続き

3.1健康保険・厚生年金保険の加入手続き

健康保険と厚生年金保険は、一定の要件を満たす事業所において、

原則としてすべての正社員や一定の労働時間を超えるパート・アルバイトを対象に加入が義務付けられています。

特に、社会保険の適用拡大により、従業員数が一定以上の企業では、短時間労働者であっても加入対象となるケースが増えています。

加入手続きとしては、まず「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成し、

管轄の年金事務所または健康保険組合に提出する必要があります。

この届出には、従業員の氏名や生年月日、基礎年金番号、賃金情報などを記載し、入社日から5日以内に提出しなければなりません。

また、扶養家族がいる場合には、「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。

この届出には、扶養者の続柄を証明する戸籍謄本や住民票、さらに扶養対象者の所得証明書などが必要となるため、

事前に従業員に準備を依頼しておくことが重要です。

手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。

これには1~2週間ほどかかる場合があるため、従業員が早めに医療機関を受診する必要がある場合には、

手続きの進捗を確認し、速やかに保険証を渡せるようにしておきましょう。

3.2雇用保険の加入手続き

雇用保険は、従業員が失業した際に給付を受けられる制度であり、一定の労働条件を満たす場合には加入が義務付けられています。

具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある従業員が対象となります。

加入手続きを行うためには、「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、入社日から10日以内に管轄のハローワークへ提出します。

この届出には、事業所の名称や所在地、事業主名、従業員の氏名や生年月日、雇用形態、労働時間や賃金情報などを記載します。

また、従業員が過去に雇用保険に加入していた場合には、「雇用保険被保険者証」の提出を求める必要があります。

新規加入の場合は、ハローワークで手続きを行った後に被保険者証が交付されるため、

従業員に配布し、保管してもらうよう案内します。

3.3労災保険の適用確認

労災保険は、業務中や通勤中の事故によるケガや病気に対して補償を行う制度であり、すべての労働者が対象となります。

パートやアルバイトであっても、雇用契約を結んでいる限り、労災保険の適用対象となります。

会社がまず確認すべきことは、自社が労災保険の適用事業所となっているかどうかです。

労災保険の適用事業所でない場合には、「労働保険の成立届」を労働基準監督署に提出し、適用手続きを行う必要があります。

労災保険料は、雇用保険とは異なり、全額を会社が負担する仕組みとなっています。

保険料は、労働者の賃金総額に応じて決定され、年度ごとに概算保険料を申告・納付する必要があります。

これに関しては、「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成し、

所定の期日までに提出することで適切な保険料の計算が行われます。

また、万が一業務中に労災事故が発生した場合には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する必要があります。

さらに、従業員が治療を受ける際には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」などの書類を作成し、

従業員が適切な補償を受けられるよう手続きを行うことが求められます。

4ステップ4:税務関連の手続き

4.1源泉徴収のための扶養控除等(異動)申告書の提出

この書類は、従業員の家族構成や扶養状況を確認するためのものであり、

税務署に提出するのではなく、会社が保管しておくことが義務付けられています。

従業員がこの書類を提出しない場合、

税法上の扶養控除などが適用されず、本来よりも多くの所得税が給与から控除されることになります。

提出の流れとポイント

①従業員に書類を渡し、記入してもらう

入社手続きの際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に配布し、記入を依頼します。

扶養家族がいる場合には、氏名・生年月日・続柄・所得の有無などを正しく記入するよう案内します。

提出が遅れると、源泉徴収税額が高くなってしまうため、入社時に必ず回収するようにします。

②会社が内容を確認し、保管する

従業員が記入した申告書の内容を確認し、不備がないかチェックします。

この書類は税務署へ提出するものではなく、会社で適切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用します。

③給与計算に反映させる

給与計算時に、申告書の内容をもとに扶養控除額を適用し、源泉徴収する所得税額を決定します。

記入時の注意点

★扶養控除を受ける家族の所得が一定額以下であることを確認する

例えば、扶養親族の年間所得が48万円を超える場合、扶養控除の対象にはなりません。

★異動があった場合には速やかに再提出してもらう

扶養控除対象の親族が増減した場合(結婚・出産・扶養家族の就職など)、異動申告をしてもらう必要があります。

4.2住民税の特別徴収手続き

住民税は、前年の所得に基づいて自治体が課税し、住民が納める税金です。

従業員が個人で納付する 「普通徴収」 と、会社が毎月給与から天引きして納付する 「特別徴収」 の2つの方法があります。

原則として、会社は従業員の住民税を特別徴収する義務があるため、

新規雇用時には特別徴収の手続きを適切に行う必要があります。

特別徴収とは、会社が従業員の給与から住民税を毎月控除し、その金額を従業員の住んでいる自治体へ納付する制度です。

会社を通じて納付することで、従業員の税負担が分割され、支払いがスムーズに行えるようになります。

特別徴収の手続きの流れ

①新入社員が前職で特別徴収を受けていたか確認する

転職者の場合、前職の会社から「特別徴収に関する異動届出書」または「住民税特別徴収税額通知書」が

渡されているかを確認します。

特別徴収を引き継ぐ場合、会社は新しい勤務先として税務手続きを行う必要があります。

②自治体へ「給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書」を提出する

新しく雇用した従業員が住民税の特別徴収対象である場合、

会社は「給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書」を従業員の住民票がある市区町村へ提出します。

これは、会社が今後住民税を徴収・納付する旨を自治体に通知するための手続きです。

③自治体から住民税の決定通知書を受領し、毎月の給与から天引きする

住民税の特別徴収手続きが完了すると、自治体から会社宛に「住民税特別徴収税額決定通知書」が届きます。

会社は、これに基づいて毎月の給与計算時に住民税を控除し、指定の期限までに自治体へ納付します。

特別徴収を適用しないケース

特別徴収の対象外となるケースもあります。

例えば、給与が少なく、住民税の控除を行う余地がない場合や、短期雇用(給与支払い期間が1年未満)の場合 は、

住民税の普通徴収が適用されることがあります。

ただし、特別徴収義務が免除される条件は自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

5ステップ5:社内手続きと備品の準備

5.1労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成

従業員を雇用した際には、労務管理を適切に行うために、

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3つの帳簿を作成・管理することが義務付けられています。

これらの書類は、労働基準法に基づき整備する必要があり、労働基準監督署の調査や社会保険の手続きなどの際に必要となります。

労働者名簿の作成

労働者名簿とは、従業員の基本情報を記録したものであり、

企業が雇用するすべての従業員について作成・保管する義務があります。

作成する際には、以下の内容を記載します。

⚫︎氏名、生年月日、性別

⚫︎住所、連絡先

⚫︎雇用開始日、雇用形態(正社員・契約社員・パートなど)

⚫︎従事する業務内容

⚫︎退職日(退職時に記入)

⚫︎その他必要事項(資格・免許の有無など)

労働者名簿は、従業員が退職した後も3年間は保管義務があります。適切に管理し、

従業員の異動や変更があった際には随時更新するようにします。

賃金台帳の作成

賃金台帳は、給与の支払い状況を記録したものであり、すべての従業員に対して作成・保管が義務付けられています。

給与計算や税務手続き、社会保険の手続きなどにも使用されるため、正確な管理が求められます。

賃金台帳には、以下の情報を記載する必要があります。

⚫︎従業員の氏名

⚫︎給与の支給額(基本給、各種手当、控除額、差引支給額)

⚫︎労働時間数(所定労働時間、時間外労働、深夜労働、休日労働など)

⚫︎給与の支払い日と支払い方法

⚫︎社会保険料や所得税、住民税の控除額

賃金台帳は、3年間の保管義務があります。

給与計算ソフトを利用して電子データで管理することも可能ですが、法定要件を満たしているかを確認しましょう。

出勤簿の作成

出勤簿は、従業員の労働時間を正確に記録するための帳簿です。

労働時間の管理は、労働基準法の遵守や給与計算、時間外労働の把握に必要不可欠です。

出勤簿には、以下の情報を記載します。

⚫︎出勤日、退勤時間、休憩時間

⚫︎残業時間、休日出勤の有無

⚫︎有給休暇の取得状況

従業員の勤怠管理は、紙の出勤簿、タイムカード、勤怠管理システムなどで行うことが一般的です。

正確な労働時間の管理は、未払い残業代などの労務トラブルを防ぐためにもしっかり行わなければなりません。

5.2勤務に必要な備品や設備の準備

新入社員がスムーズに業務を開始できるよう、勤務に必要な備品や設備を事前に準備しておきましょう。

主に準備が必要なものは、

デスク・椅子・PC・社用携帯電話(必要に応じて)、社員証・名刺、作業服や制服(必要な場合)、

業務マニュアル・社内システムのアカウント発行などです。

また、新入社員が使用する業務ツール(メールアカウント、社内チャットツール、勤怠管理システムなど)を事前に設し、

入社初日から業務を円滑に進められるよう準備します。

6ステップ6:入社後のフォローアップ

6.1オリエンテーションの実施

新入社員が会社の理念や業務内容を理解し、職場でのルールや働き方をスムーズに把握できるよう、

入社後にオリエンテーションを実施することが望ましいです。

オリエンテーションでは、会社の基本情報や就業規則、社内ルールなどを説明し、職場の環境を理解してもらう機会を設けます。

新入社員はこれまでの経験や知識を活かして業務に取り組むことになりますが、

会社ごとの方針や文化が異なるため、適切なガイダンスが必要となります。

オリエンテーションでは、まず会社の概要や経営理念について説明し、どのような目的で事業を展開しているのかを理解してもらいます。

企業の成り立ちや事業の方向性を知ることで、会社に対する信頼や愛着を持ちやすくなります。

また、就業規則や労働条件についても説明し、勤務時間や休憩時間、給与体系、福利厚生などの基本情報を共有します。

こうした情報を事前に伝えておくことで、入社後のトラブルを防ぎ、安心して働ける環境を整えることができます。

さらに、業務で使用するツールや社内システムの使い方についても説明します。

メールや社内チャット、勤怠管理システム、ファイル共有ツールなど、日常業務に必要なツールの操作方法がわかることで、

仕事をスムーズに進められるようになります。

また、企業によっては、ハラスメント防止や情報セキュリティの研修を組み込み、

適切な職場環境を維持するための意識づけを行うこともあります。

オリエンテーションは、新入社員が戸惑うことなく業務を開始できるようにするための機会となるため、

事前にプログラムを作成し、計画的に行うと良いでしょう。

6.2業務内容や職場環境の説明

新入社員がスムーズに業務に取り組むためには、担当する仕事の内容や業務フローについて詳しく説明することが必要です。

単に業務の概要を伝えるだけでなく、業務の目的や背景、期待される成果についても説明することで、仕事に対する理解が深まります。

新入社員が自分の役割を明確に把握し、どのように仕事を進めるべきかを伝えましょう。

業務内容の説明では、まず新入社員が担当する仕事の全体像を示し、会社の中でどのような役割を果たすのかを理解してもらいます。

その上で、1日の業務の流れや使用するツール、報告の仕方などを具体的に説明し、実際の業務に落とし込めるようサポートします。

また、業務の優先順位や納期、評価基準についても明確に伝え、効率的に仕事を進められるようにします。

新入社員が業務上の疑問を抱えたまま進めることがないよう、適宜フィードバックを行い、

疑問点を解消できる環境を整えることを意識しましょう。

また、職場環境についての説明も必要不可欠です。

オフィスの設備や備品の使い方、会議室の利用方法、昼休みの過ごし方など、日常の働き方に関する情報を事前に伝えることで、

新入社員が職場に馴染みやすくなります。

社内コミュニケーションのルールについても説明し、報連相(報告・連絡・相談)の重要性や、

適切なコミュニケーションの取り方について指導することで、職場内で円滑な人間関係を築くことができます。

6.3メンターや担当者の紹介

新入社員が早く職場に適応し、業務を円滑に進めるためには、相談しやすい環境を整えることが重要です。

そのため、新入社員が困ったときに気軽に相談できるメンターや担当者を決めておくことが効果的です。

メンターとは、新入社員の業務指導や職場適応をサポートする先輩社員のことで、

仕事の進め方だけでなく、社内のルールや人間関係についてのアドバイスも行います。

メンターがいることで、新入社員は疑問や悩みをすぐに解決でき、不安を抱えたまま業務を進めることがなくなります。

また、業務の進め方や優先順位の付け方など、実務に関するアドバイスを適宜受けることで、効率的に仕事を覚えることができます。

メンターは、新入社員が社内に溶け込みやすくなるよう、定期的に声をかけたり、ランチや面談の機会を設けたりすることで、

職場環境に馴染むサポートを行います。

また、直属の上司や業務の指導担当者も、新入社員のサポートに関わる存在です。

入社初日に新入社員と担当者を正式に紹介し、どのような形で業務指導を行うのかを明確にしておくことで、

スムーズな指導体制を整えることができます。

定期的なミーティングや面談を設け、新入社員が抱える疑問や不安を解消する場を設けることも大切です。

7まとめ

いかがでしたか?

新しく従業員を雇用する際には、入社前の準備から社内手続き、業務開始後のフォローアップに至るまで、

多くの手続きを適切に進める必要があります。

これらの手続きをしっかりと行うことで、会社としての法的義務を果たすだけでなく、

新入社員の不安を軽減し、定着率の向上につなげることができます。

従業員が安心して働ける環境を整えることは、会社にとっても大きなメリットとなります。

新たな人材がスムーズに職場に馴染み、能力を十分に発揮できるよう、入社時の手続きをしっかりと行っていきましょう。

この記事は中国輸入代行業者である中国仕入れのさくら代行が執筆しています。

中国仕入れのさくら代行 https://www.sakuradk2.com

さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命としております。

中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。